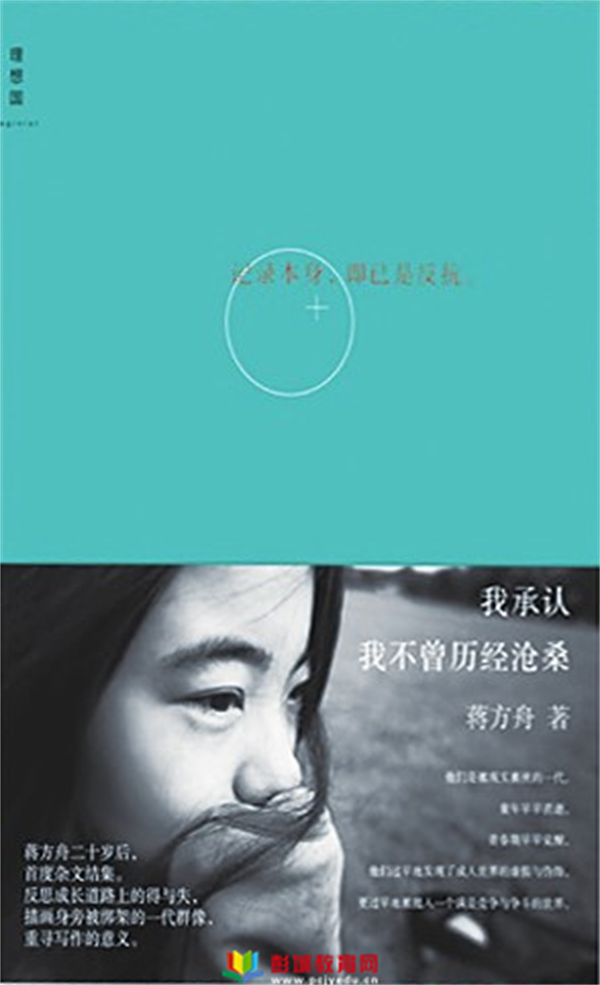

蔣方舟反思成長道路上的得與失,描畫身旁被綁架的一代群像,重尋寫作的意義,寫下《我承認我不曾歷經(jīng)滄桑》一書。今日,由劉雅麗老師為大家介紹《我承認我不曾歷經(jīng)滄桑》。

2008年秋天,作者進入清華大學(xué)就讀,2012年畢業(yè),受聘為《新周刊》雜志副主編。回首過往五年,課業(yè)之外,作者亦經(jīng)常參與公共話題的討論及多種社會活動,生活不可謂不豐富不精彩。然而在忙碌與喧騰背后,作者卻漸感迷失與困惑:參與的討論越多,離真相仿佛越遠;戰(zhàn)斗檄文式的文章越寫越多,卻越來越不喜歡自己劍拔弩張的嘴臉。

《我承認我不曾歷經(jīng)滄桑》本書由作者過去五年發(fā)表的各類文章精選而成。在書中,作者選擇暫時回避各種大而化之的議論,退而反思自己的寫作與成長歷程,觀察被時代綁架的一代年輕人——他們的童年早早消逝,青春期過早覺醒,他們過早地發(fā)現(xiàn)了成人世界的虛偽,更過早地被拋入一個充滿競爭與爭斗的世界——試著描摹群像,剖析標(biāo)本。同時,在十七年的寫作之后,重尋寫作的意義,思考作家與時代的關(guān)系,袒露內(nèi)心的文學(xué)地圖。

本書特別收錄獲得“人民文學(xué)獎”的長文《審判童年》。在四萬余字的篇幅中,作者博采眾議,縱橫捭闔,重新審視與闡發(fā)涉及童年的若干命題,將戲謔的口吻與犀利的質(zhì)問、游戲的精神與坦誠的剖析熔于一爐,讀之或忍俊不禁,或瞠目結(jié)舌,令人耳目一新。

不知道從什么時候起,大家談?wù)摰膬?nèi)容不再是當(dāng)下,而更多的是拼湊各種道聽途說的消息,傳遞對風(fēng)雨欲來的預(yù)測與恐懼;于是,不知道從什么時候起,我也開始用宏大的詞匯說話,而不只關(guān)心文學(xué)及與之相關(guān)的;俗世的樂趣,不再是常態(tài),而是暫時逃避的去處。

而我越來越清楚地知道,真相是復(fù)雜而多面的。因此,當(dāng)我寫下“中國”、“社會”、“時代”、“人民”之類的詞時,變得越來越心虛。

我暫時放棄了對中國的總結(jié),而去觀察個體,見微知著。我們每往前活一天,就進一步被遺留在“歷史”的墳塋里,總有一日,都成標(biāo)本。做標(biāo)本的制作者也是很有意思的,雖然這沒有浮夸的語言和意識形態(tài)的爭論來得吸引人,可不討巧的笨功夫,也得有人來下。