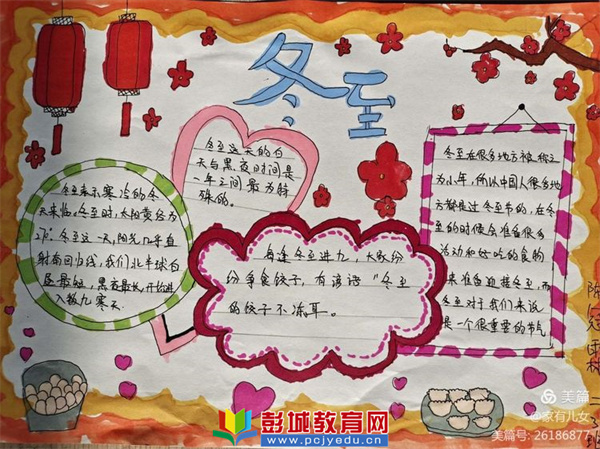

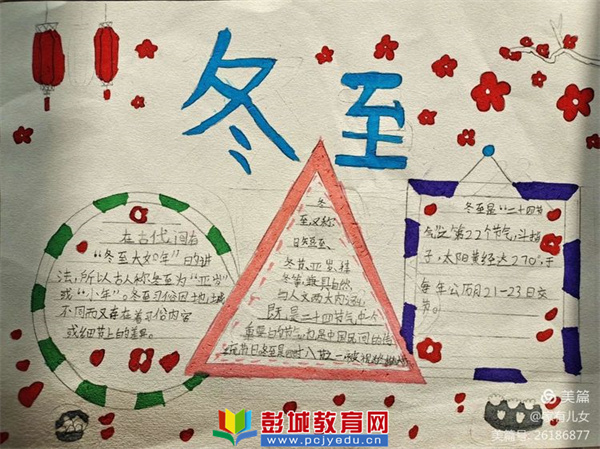

轉眼間,冬至節氣就要來了。冬至,是中國農歷中一個非常重要的節氣,也是中華民族的一個傳統節日。“冬至”,顧名思義,即意味著冬天真正來臨。“小雪封地,大雪封河,冬至進九”的民諺更形象地說明冬至以后的天氣變化情況。

百花開而春至,百川匯而夏至,百草黃而秋至,百親來而冬至。

冬至到來,這個一個非常重要的節日,中國人都很重視冬至節氣,那么,各地冬至的習俗又是怎么樣的呢?

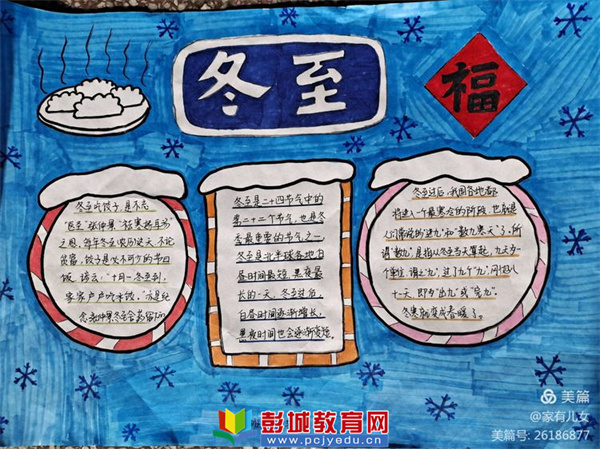

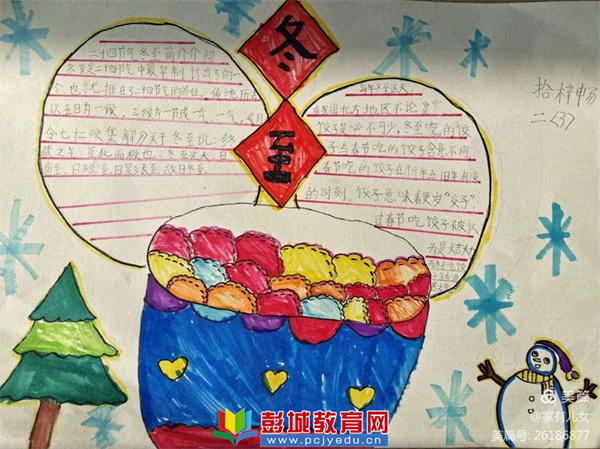

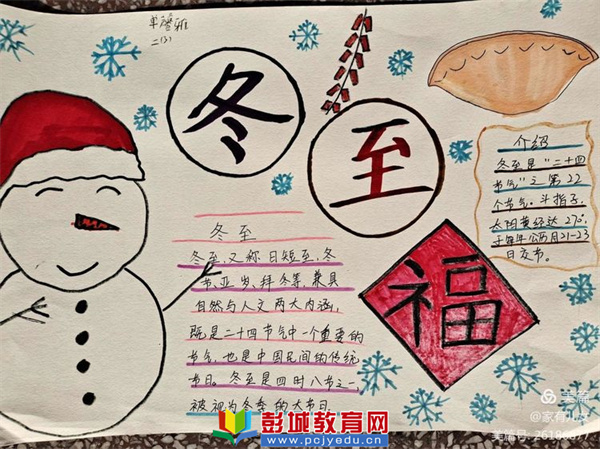

一、吃餃子。

古語有云:"十月一,冬至到,家家戶戶吃水餃。"可見冬至吃餃子已經是必不可少的風俗。"醫圣"張仲景曾任長沙太守,辭官回鄉后,看到鄉親面黃肌瘦,饑寒交迫,不少人的耳朵都凍爛了。因而命其弟子搭臺筑灶,把羊肉和驅寒藥材放在鍋里熬煮,然后撈出來切碎,用面包成耳朵樣的"嬌耳",煮熟后,分給來求藥的人吃。人們吃后,渾身暖和,兩耳發熱,凍傷的耳朵都治好了。后人學著"嬌耳"的樣子,包成食物,便叫"餃子"。

天時人事日相催,冬至陽生春又來。刺繡五紋添弱線,吹葭六管動飛灰。岸容待臘將舒柳,山意沖寒欲放梅。云物不殊鄉國異,教兒且覆掌中杯。

二、贈鞋帽。

冬至時節,民間有贈送鞋子的習俗。在《中華古今》中有說:“漢有繡鴛鴦履,昭帝令冬至日上舅姑。”隨著時間的推移,贈鞋給舅姑的習俗逐漸演化為舅姑贈鞋帽給甥侄了。古時手工刺繡,送給女子的,鞋子刺繡多為花鳥,帽子多做成鳳形;送給男子的,鞋子刺繡多是猛獸,帽子也多做虎形。

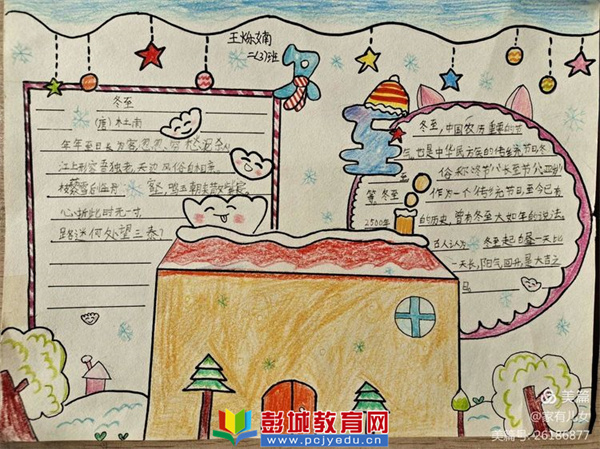

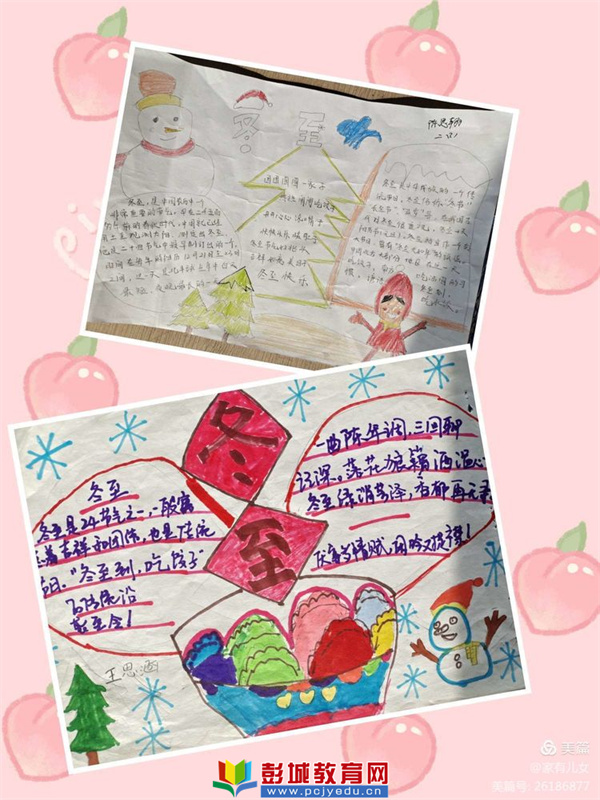

我們眼中的冬至節氣是這樣的。

《冬至》 (唐)杜甫

年年至日長為客,忽忽窮愁泥殺人!

江上形容吾獨老,天邊風俗自相親。

杖藜雪后臨丹壑,鳴玉朝來散紫宸。

心折此時無一寸,路迷何處望三秦?

《邯鄲冬至夜》 (唐)白居易

邯鄲驛里逢冬至,

抱膝燈前影伴身。

想得家中夜深坐,

還應說著遠行人。

《辛酉冬至》 (宋)陸游

今日日南至,吾門方寂然。

家貧輕過節,身老怯增年。

畢祭皆扶拜,分盤獨早眠。

惟應探春夢,已繞鏡湖邊。

天時人事日相催,冬至陽生春又來。

刺繡五紋添弱線,吹葭六管動飛灰。

岸容待臘將舒柳,山意沖寒欲放梅。

云物不殊鄉國異,教兒且覆掌中杯。

與北方人不同,南方人更鐘情于湯圓。有句俗語:“家家搗米做湯圓,知是明朝冬至天。”說的就是南方人每逢冬至,會用糯米粉搓成面團,包上各種餡料,揉成一顆顆白白胖胖的湯圓。一口甜糯下肚,再配上隨鍋煮的甜湯,比山珍海味還美。

吃了冬至飯,一年長一線!冬至,這樣重要的節氣,它預兆著年關將近。 不管是北方的餃子、南方的湯圓、潮州人的祭祖飯、蘇州人的冬釀酒,每一碗美食的背后,都有著一個共同的期盼,叫做團圓!